In occasione della data romana al Festival Effimera, abbiamo intervistato uno dei più sofisticati cantautori della scena contemporanea. In realtà partito da lontano, vedi gli Scisma come una delle prime esaltanti band della scena indie nostrana, Paolo Benvegnù è giunto ad una matrice sonora incredibilmente attuale impreziosita da testi e contenuti ricercati eppure intensamente comunicativi. Dopo questa chiacchierata, e dopo aver ascoltato qualche brano significativo, il nostro non avrà più bisogno di presentazioni…

–

- Ciao Paolo, intanto grazie per averci accordato questa chiacchierata. Prima di tutto, vorrei iniziare chiedendoti qualcosa sul tuo ultimo lavoro “Dell’odio dell’innocenza”: ci vuoi raccontare un po’ come è nato e come dialoga con gli altri tuoi precedenti album?

È un lavoro collettivo, come un po’ tutti gli altri. Io ho scelto la cornice e poi le cose – come diceva anche Fellini – si son fatte un po’ da sole: secondo lui c’era una sceneggiatura iniziale, si hanno delle caratteristiche di massima, ma poi il tutto prende corpo quasi in maniera indipendente. Anche nel mio caso è stato un po’ cosi, non c’è stato nulla di misterico. Avevo un grande bisogno di uscire da un periodo di educazione sentimentale, di scoperta: a 55 anni sembra un po’ assurdo dirlo. Ho trovato dei compagni meravigliosi che mi hanno accompagnato in questa cosa e le nostre migliori intenzioni sono state lastricate con la fiducia. Per quanto riguarda la cornice cui facevo riferimento poco fa, sto sentendo che inizio a slacciare finalmente lo spazio e il tempo da quello che è il mio vivere: ho immaginato che una donna abbia scritto e mi abbia fatto sentire questi pezzi. Mi sento guidato, ma non attraverso l’inganno, bensì da delle forze che non comprendiamo e che io stesso non comprendo. Ancora non so bene cosa siano queste canzoni, ma c’è stata tanta bellezza nel concepirle e costruirle insieme.

- Ecco, tu mi parli di forze: se pensiamo per un attimo al titolo ne troviamo due abbastanza dirompenti, come possono essere – appunto – l’odio e l’innocenza. L’innocenza, in particolare, mi sembra che sia diventata un po’ una cifra stilistica all’interno del tuo percorso. Ma al di là di questo, queste due forze come interagiscono tra loro e come si stagliano, a tuo avviso, nel nostro panorama odierno, un panorama che sembra assecondare molto l’odio e molto poco l’innocenza?

Dal mio punto di vista non fomenta soltanto l’odio, ma anche l’innocenza. Mi spiego: ho provato a considerare queste due forze come un valore assoluto, come si fa in matematica, quindi senza alcun segno più o segno meno. Per me l’innocenza è anche cecità, spesse volte. La non conoscenza, per esempio, può essere considerata una sorta di innocenza e perciò quando parlo di innocenza posso riferirmi anche a questo. Dall’altro lato, l’odio è un motore di crescita che può essere sviluppato in orizzontale o in verticale e perciò man mano che sali l’odio, perché pesante, scende. Ho voluto utilizzare questi due termini mettendoli in contrapposizione e tra loro stessi e tra di loro. Nel periodo storico che stiamo vivendo l’odio è legato alla cecità e, paradossalmente, all’innocenza, a quella mancanza di conoscenza cui facevo cenno prima. E questa mancanza di conoscenza si può leggere anche come mancanza di educazione sentimentale. Poi c’è un altro grado di innocenza, ed è quella a cui tendo praticamente da sempre: si tratta di un’innocenza sorgiva, assimilabile – se vogliamo giocare con le immagini – ad un giglio o ad un’acqua di sorgente. Ecco, oggi una cosa del genere è difficile trovarla, almeno nel nostro mondo.

- Nostro mondo come mondo Occidentale?

Sì, parlo del mondo occidentale perché gli altri non li ho visti: però non sono così sicuro che siano troppo diversi da questo. Le sovrastrutture e le sovrapposizioni che abbiamo creato noi nel pensiero – ma anche dal punto di vista strettamente sociologico – se affrontate anche da altre culture, a mio parere, potrebbero arrivare a questo stesso risultato, perciò è un risultato di contrapposizione che da parte sua non è di ordine naturale. La condizione naturale è un qualcosa che coinvolge il sentirsi, il vedersi, il percepire un pericolo ecc…; e invece quello che succede adesso mi pare che sia un conglomerato di schermaglie soprattutto circa il proprio posizionamento nel mondo rispetto agli altri. Ciò che noto io è che non abbiamo più nemmeno la dolcezza di odiare veramente, e dico apposta la dolcezza, perché il sangue, quando azzanni qualcuno – pur non avendolo mai provato, è dolce. Su questo mi sento un po’ antico e mi son sentito veramente molto slacciato da quando il post-capitalismo ha turbato anche le ultime sacche di resistenza del sacro – e qui penso a Pasolini. Posso dire che sono un nostalgico di un’epoca che non c’è stata mai e spero vivamente in nuove ere in cui ci si possa guardare con semplicità e ritrovarsi insieme a contemplare il mondo. Penso che in qualche modo siamo troppo attivi.

- Be’, che dire, una risposta davvero molto densa: ti ringrazio per questo. D’altra parte mi hai dato anche alcuni appigli molto suggestivi: mi hai parlato di gigli, di innocenza, di dolcezza, del sangue… personalmente ho sempre riflettuto su un fatto un po’ “strano”, e cioè se un poeta d’amore – anche il più melenso – sappia scrivere anche di odio con la stessa perizia, se riesca cioè a vedere le due facce della medaglia. Ma al di là di questo, i termini che indicavo prima mi fanno venire in mente proprio due poeti inglesi, ovvero Coleridge e Blake. Soprattutto per quest’ultimo, sappiamo com’è importante il passaggio dal canto dell’esperienza a quello dell’innocenza, un passaggio che implica un riconnettersi a qualcosa di vivo ma allo stesso modo invisibile, impalpabile, però profondamente vero.

Sì, sono completamente d’accordo con te. Il passaggio può diventare una risultante, ma se si parte da un’assioma che sia Blake, ma soprattutto Coleridge, conosceva bene, e cioè la nostra mostruosità assoluta. Da questo ci si può elevare, ammesso sempre che sia giusto elevarsi da tutto ciò. Di ciò non ne sono completamente certo, perché d’altra parte sono convinto che il mantenimento di istinti antichissimi e primordiali sia proprio vitale. Ormai siamo abituati ad una dimensione dove quasi nulla è vitale, non c’è quasi più quel momento veramente strategico e importantissimo della vita di ognuno di noi dove non ci si lascia travolgere dalle cose. Se qualcosa non funziona fondamentalmente ce la facciamo andar bene, e questo è quello di cui diverse volte parla anche Dario Brunori: parti per fare qualcosa, poi il viaggio va in un certo modo e così ti fermi al primo ristorante. Io, proprio per evitare questo, sto facendo una ricerca specifica sulla mostruosità e sugli abissi e ritengo che sia importante farlo per tutti noi. C’è bisogno dei cercatori di abissi perché così si coglie una prospettiva di diversificazione, una specie di apocalisse.

- Se ci pensi un attimo, l’apocalisse è un Kairos che taglia l’ordine del Kronos, e il mostruoso – volendo e simbolicamente parlando – potrebbe essere un mettere le mani in pasta nel cuore dell’inconscio, che però non è soltanto singolare, bensì anche collettivo. In questo modo, siamo tutti dei piccoli mostri che giocano o recitano una parte su un fondale ugualmente e forse più mostruoso. Jung era arrivato a mettere in evidenza un aspetto del genere, Jung così come anche Lacan. Quindi, questa mostruosità leggibile come un momento di Kairos, di apocalisse, non potrebbe diventare, anziché un’apocalisse definitiva, un’apocatastasi? Qui, oltre che all’aspetto filosofico-”dottrinale” del termine, penso anche a Dostoevskij (ai Fratelli Karamazov, ad esempio), uno scrittore che con gli abissi del mostruoso ha avuto molto a che fare. L’apocatastasi presuppone un movimento circolare che partendo da un punto distrugge e costruisce nello stesso tempo un percorso che è sia di andata che di ritorno: si torna, infatti, sullo stesso punto di partenza, ma rinnovati, diversificati.

Io ho come l’impressione che sia così, che sia veramente così. Non ti saprei dire se è effettivamente circolare, però: per me è incalcolabile e indefinibile. Siamo davvero dei piccoli raggi, dei piccoli settori circolari. Nell’umano è veramente difficile che ci sia una discontinuità definitiva: è come se fossimo in un viaggio che comprendiamo a mala pena e però al posto di sviluppare la vitalità sviluppiamo il vitalismo, che forse non è neanche desiderio di vivere, ma altro. Riusciamo a cogliere pochissimo e perdiamo via via il senso dell’essenziale. Ecco, poi se penso a come e a quanto viene abusata oggi questa parola mi trovo disorientato: un concetto così bello e profondo è diventato una sorta di gioco retorico di seduzione, di lusinga. Sull’essenziale vediamo un po’ come e quanto si scolla il significante dal significato, per esempio.

- Andiamo per un attimo sulle parole. Per esempio nel tuo modo di scrittura le parole sono molto precise, sono come dei piccoli raggi – circolari o lineari che siano – che illuminano, ma anche delle parole mostruose, per certi aspetti. Ecco, qual è il valore per te della parola che si contrappone alla parola scenica o, per meglio dire, alla parola “o-scenica”. Faccio un esempio che può valere per molti altri casi, quello cioè della politica o della pubblicità: qui si vede la totale assenza di contenuto, un vuoto che diventa diluvio e distrugge tutto, un simulacro. È fuori di dubbio che viviamo in una società che è totalmente assuefatta dalla spettacolarizzazione delle parole, del pensiero, del corpo, dei gesti, dei piani emotivi. Mi chiedo spesso come possiamo, se non eliminare, almeno arginare tutto questo: che armi abbiamo? Quali semi possiamo gettare con la consapevolezza che un giorno fioriranno, anche se probabilmente non riusciremo a vederne i frutti, quei famosi fiori di innocenza che canti anche tu?

Sì, secondo me rifioriranno queste rose. Ma non si tratta di speranza, anche perché oggi questo termine è sostanzialmente abusato; così come non si tratta di assoluta certezza, per quel che riguarda il rifiorire. Però sono convinto del fatto che per dare un esempio bisogna essere di una purezza clamorosa, quasi catastrofica. Nella ricerca non bisogna piegarsi a nulla che non sia la tua stessa ricerca e non devi volere niente in cambio. Sembra essere una sorta di neo monachesimo.

- Più che monachesimo, si tratterebbe di essere degli anacoreti, come dei piccoli Sant’Antonio di fronte alle tentazioni e alle lusinghe del mondo.

Esattamente. Secondo me l’unica strada per crescere è essere come le cellule: dobbiamo crescere nell’individualità discreta per poi unirci e trasmettere delle informazioni alle cellule più giovani. E in questo bisogna essere davvero disciplinatissimi nel pensare e nel pensar-si, così come faceva e fa anche Moretti nei suoi film. La crescita non deve concedere comprensione, cioè non puoi comprendere per essere compreso, ma comprendere per disgiungere uno stato di cose. Io penso che il mio scopo è quello di gettare questa tipologia di seme, poi verranno altri a raccogliere i frutti.

- Possiamo farlo con le parole? Cioè come possiamo rimanere innocenti precipitando nel mostruoso interiore e circostante?

La parola deve diventare materia. Uno che scrive canzoni non deve essere diverso da un pittore o da uno scultore. Perciò il quadrilatero che io spesso chiamo a me, parola-armonia-melodia-voce che canta, non deve essere mestiere. Penso a Michelangelo: lui non si considerava artista, bensì artigiano. L’arte è qualcosa che viene dopo.

- Perché c’è una differenza tra l’artifex – che è un po’ come il poeta – e coloro che creano artefatti, il prodotto, cioè, di una pragmatica in un certo senso retorica, illusoria. Ecco, sul fatto dell’artigiano che sgrossa la parola, in questo momento mi viene in mente Ungaretti: lui diceva di scavare le parole dal silenzio.

Sì, bisogna partir da lì, dal silenzio: soltanto così può nascere la materia. Purtroppo devo dirlo, ma c’è differenza – parlando di canzoni – tra chi scrive bene e chi scrive male, c’è differenza tra chi fa poesia e chi no. Ci sono degli esseri che riescono a trasformare un’idea in materia ed è, se ci pensi, una cosa altamente misteriosa. Bisogna arrivare a quel mistero, un mistero che passa anche attraverso la profondità dello sguardo. E il mistero si raggiunge anche attraverso la concentrazione a attraverso la comprensione di chi crea materia.

- Per quanto riguarda questa materia, penso che sia fatta anche di cose che in un certo modo si annidano nel buio: penso ancora ai termini che abbiamo usato poco fa, e cioè l’innocenza, la purezza, il mostruoso, la poesia, la musica. È tutto lì. Ma fin quando questo buio verrà sempre demonizzato e verrà visto come il luogo del sonno della ragione, avremo una società normalizzata, biopoliticamente parlando. Quando, invece, torneremo – come era nel contesto del sacro o del tribale – a vedere nel buio, allora significherà che probabilmente avremo raggiunto una nostra consapevolezza e una nostra innocenza che potremo poi offrire.

Hai ragione, e tutto ciò è legato al fatto che non bisogna avere paura del buio: è necessario affrontarlo. La vita ci pone costantemente delle prove e se non si fa nulla per affrontarle o superarle non si può neanche più dire che questa sia vita. Pensa a tempi più antichi, dove bisognava lottare strenuamente per la sopravvivenza. Il nostro mondo, invece, da circa 150 anni ha drasticamente ridimensionato (se non risolto) un problema simile, se riflettiamo sul fatto che non si muore più per fame. Però quella tensione verso la sopravvivenza è stata la pietra angolare dello sviluppo degli esseri umani, così come lo è stata la curiosità. Ed era anche una tensione sfaccettata, plurale: oggi, invece, ho l’impressione – ma non è un’impressione soltanto mia – che tutto venga appiattito, per cui ciò che crea “anomalia” viene messo al bando. L’idea della morte pare essere depotenziata, se non estinta; stiamo dimenticando l’odore degli animali; il folle viene messo da una parte; il disadattato non viene per nulla considerato. Potrei andare avanti con altri esempi, ma quel che mi preme è chiedermi perché, perché tutto ciò sia successo e continua a succedere. In particolare, se rifletto sulla morte posso constatare come si tenda a non considerarla più come una continuità naturale della vita: io sono nato in una società in cui questa connessione era ancora evidente. Nel momento in cui vedi la morte la consideri come una cosa, la consideri come assenza però è anche un qualcosa che esiste. Oggi abbiamo eliminato tutti i valori negativi e questo sottende una società che non vive più ma sopravvive stancamente, direi – anzi – stupidamente.

- E la rimozione della morte può essere la base principale di quel vitalismo che ci investe ogni giorno: corpi performanti, corpi mediatici, corpi consumabili.

Sì, mi vien da pensare che nel nostro contesto si agisca sostanzialmente in due modi: muscolarmente ed esteticamente, aggressività ed ostentazione narcisistica. Tutto ciò io lo trovo molto stupido perché non dice null’altro rispetto a ciò che si vuole mostrare a tutti i costi attraverso la propria carne. Non riusciamo più a vivere come gli altri esseri e le altre cose dell’universo. E dico cose riferendomi alla nudità autentica delle pietre, a ciò che materialmente permane senza essere stretto nei confini dello spazio e del tempo, a un qualcosa che forse è immemorabile. Ecco, se penso al contemporaneo mi vien da dire che siamo nell’età della memoria, ovvero la memoria utilizzata al posto dell’atto, dell’azione: non si agisce più perché si sta già facendo memoria della cosa che potenzialmente potrebbe farsi. E forse questa è una delle differenze più grandi col Novecento: si è passato da una ricerca dell’identità ad una rincorsa alla memorabilità sotto specie di eredità, sia essa visiva, estetica (ovvero anti-estetica). E tutto ciò diventa una forsennata corsa all’oro, ma qui non c’è oro: l’oro era prima, l’oro era nel pensiero, nel fantasticare, non nell’economia e nel commercio.

- Per chiudere, un’ultima domanda che più che altro è una mia personale curiosità: qual è la tua idea di poesia?

Per me la poesia è nella disintegrazione della parola. Prima parlavi di Ungaretti. Se ci pensi è stato un destrutturatore, però era ancora legato allo stilema, allo stile; per questa ragione mi sento di essere più montaliano. Però se penso alla poesia vorrei raccontarti un piccolo aneddoto: ci sono due tipografi a Città di Castello che hanno l’officina in una via trafficata, una statale. Loro ogni giorno, nonostante la tipografia sia chiusa, vanno lì, indossano il loro camice grigio e guardano quella vecchia e ormai non più funzionante macchina tipografica. Per me quello è l’atto più poetico che abbia mai visto, perché era una manifestazione di dedizione verso la materia, verso ciò che avevano dentro.

Mario Cianfoni

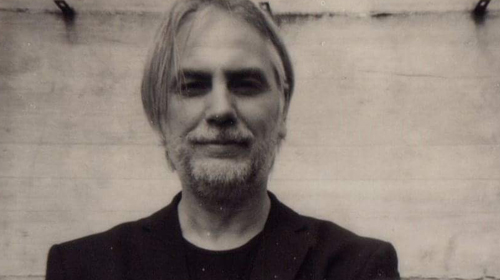

Foto: Sofia Bucci

che fantasticheria!!! una lezione di vita eccezionale di Paolo Benvegnù. con lui ci sono sempre tanti contenuti… in cerca del silenzio per disgiungere lo stato delle cose.

Complimenti a M.Cianfoni.

Intervista magistrale !

come si fa a non voler bene a questo maestro della musica

saggezza e poesia. riflessioni alte e profondissime

grazie davvero

elevarsi da animali, mostri, a esseri umani, direttamente relazionali… secondo la propria VITALITA’ !!! la musica di Benvegnù ne è un segno!

grazie Mario per questa meravigliosa intervista

Concordo con il fatto che le sovrastrutture del pensiero sono contro natura, bisognava davvero essere anacoreti… la poesia di Benvegnù ne è un esempio stupendo. Mi fa scoppiare il cuore! <3

Splendida intervista. :))